クロム風クロスの作り方

銀粘土用シリコンモールド 『クロム風クロスラウンド石枠 U40』(株)ユニコフ製を用いた4mmラウンド石の入ったユリクロスを作っていきましょう。

作業を始めるにあたって銀粘土はPMC3、アートクレイシルバーのどちらでもかまいませんが必ず以下のものをご用意下さい。

1.銀粘土スターターキット又は同様の材料

○焼成用具(種類は問いませんが必須です)

○銀粘土6g(PMC3、アートクレイシルバーどちらでもかまいませんが必須です)

○クロム風クロスラウンド石枠 U40(必須です)

○4mm合成石(使用しない場合は石枠部分に銀粘土を盛っても良いです)

○シリコンスプレー(以下は必須ではありませんが有ると便利なものです)

○作業用プレート

○シルバーコロ

○シルバーペースト(銀粘土でも代用可で後で説明があります)

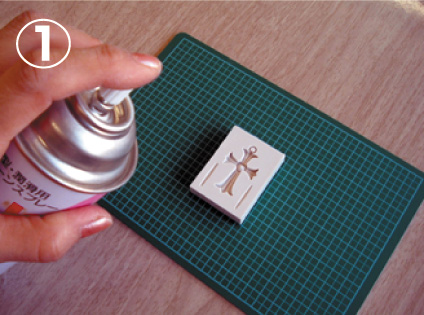

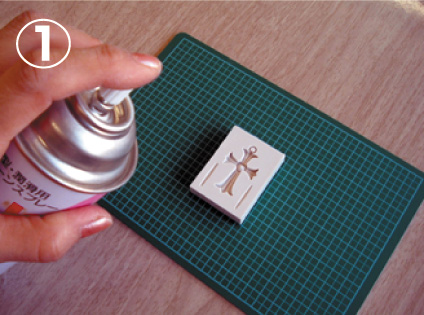

| 1. |  | <離型材の塗布>

シリコンモールドの溝に離型シリコンスプレーをひと吹き又はオイルを少し多めに塗布してください。

シリコンスプレー(銀粘土用を推奨しますユニコフ製1470円など)の方が、作品の表面仕上げが綺麗です。 必須というわけでは有りませんが使用した方が失敗が有りませんので是非お使い下さい。 右の図をクリックすると他のクロスモールドも見られます |

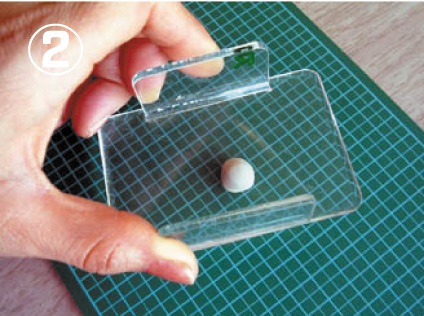

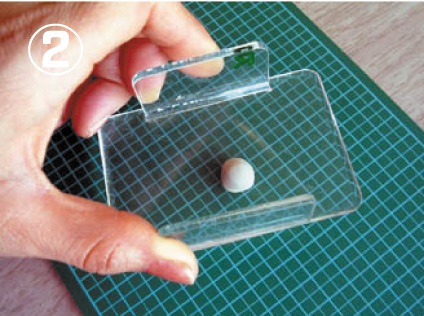

| 2. |  | 銀粘土を取り出してシルバーコロ等で転がして皺をなくします。 PMC3のほうが、アートクレイシルバーよりも若干伸びが良いように感じます。

皺はできあがった型の表面に出るので無くしましょう。また、完成後の作品が皺の部分で割れる原因になります。

|

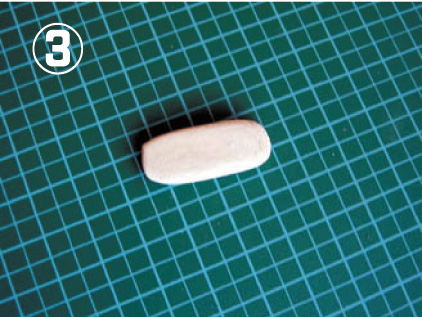

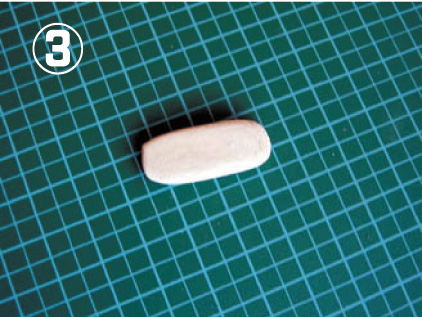

| 3. |  | <銀粘土の整形> 丸めた銀粘土を細長く、やや平たく押しのばします。 クロス型に入れやすくするためですから、大まかにクロス状に手でのばして置いてもかまいません。

いずれにしてもなるべく銀粘土にシワを作らないようにしましょう。

|

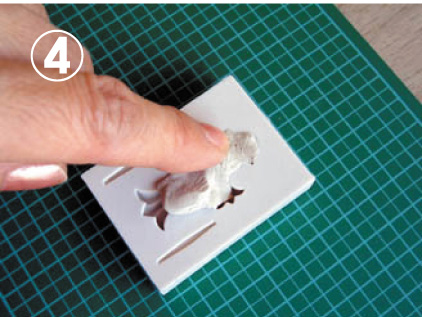

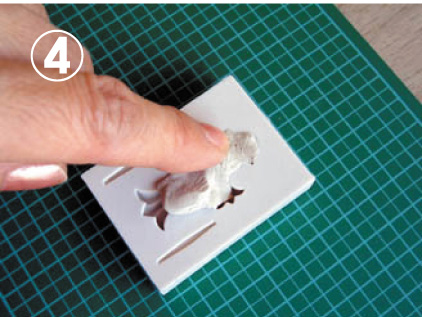

| 4. |  | <銀粘土の型詰め開始> クロスモールドのマルカンの部分から、銀粘土を徐々に下方に向かってモールドと粘土の間の空気を押し出すように詰めていきます。 反対側(クロスモールドの下)から入れると、マルカン部分に銀粘土が入らず、失敗することになります。 空気が入るとその部分には銀粘土が入りにくくなりますので、できあがったクロスが汚くなる場合が有ります。 |

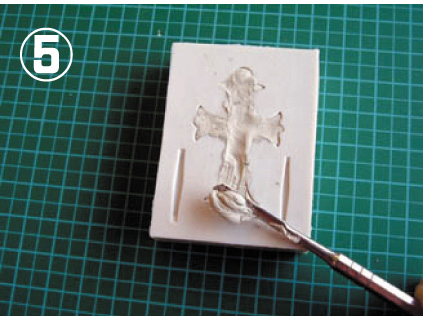

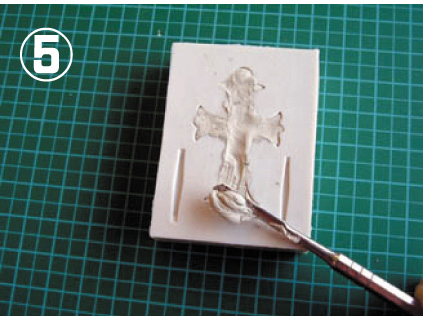

| 5. |  | <銀粘土の型詰め修正> やや多めに粘土を詰めた方がモールドに銀粘土を詰めやすいですが、最後は余分な粘土をスパチュラなどでとって整形しましょう。 背面は最終的に平面に仕上げますから、不要な銀粘土が柔らかいうちに取り去って他の部分の造形に使います。

余った粘土は乾燥しないように直ぐにPMC3、アートクレイシルバー銀粘土の入っていた製品袋にしまっておきましょう。 |

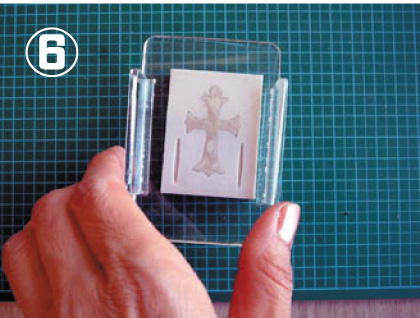

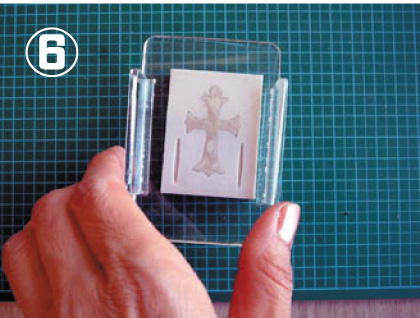

6. |  | <クロス裏面の成型> モールドに銀粘土を詰め終わったらクロスの裏面をシルバーコロ等で押して平らに仕上げます。

銀粘土がモールド内に行き渡るようにクロスの後面から圧力をかけるように押さえましょう。

|

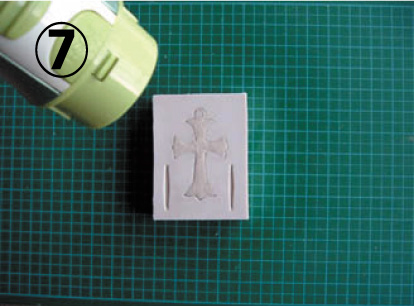

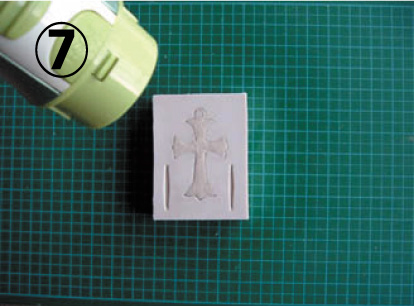

| 7. |  | <銀粘土の乾燥> そのまま1時間から数時間おいて自然乾燥させます。銀粘土を自然乾燥させることは変形などが生じないもっとも良い方法です。 乾燥を急ぐ場合はドライヤで乾燥させますが、若干外側に反ることがあります。

乾燥が進むと、モールドと粘土との間が剥がれてほんの少し隙間ができるのが分かります。PMCの方がアートクレイシルバーよりも若干小さく縮みます。 |

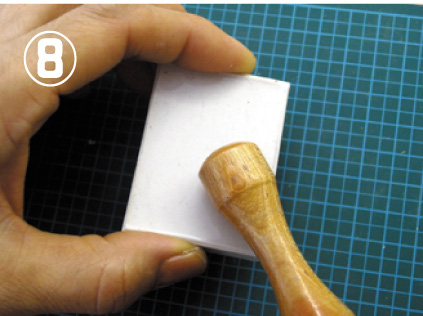

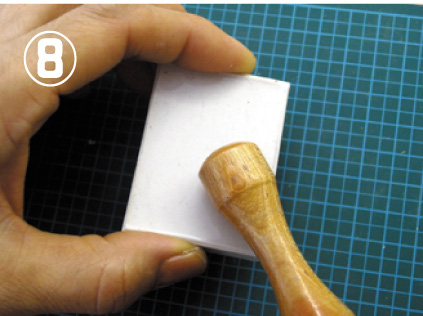

| 8. |  | <銀粘土の型抜き>当店のモールドは完全に乾燥が終わればクロスは自然にモールドから離れます。半乾燥でも型から容易に離れます。 型から抜く場合は、右のように手に持ったままや、割り箸を2本下にしてモールドを逆さまにして後ろから棒などで軽く叩きます。 型から抜けにくい場合は、もう少し乾くのを待ちましょう。

《注意》

割り箸などを使用する時は、銀粘土が割り箸にかかると割れたり変形することが有りますので、クロスにかからないように注意しましょう。 |

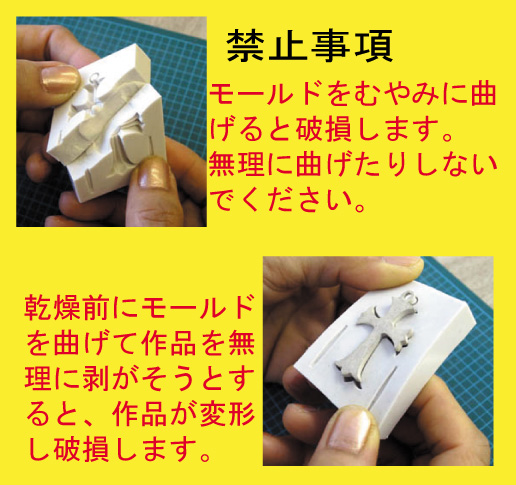

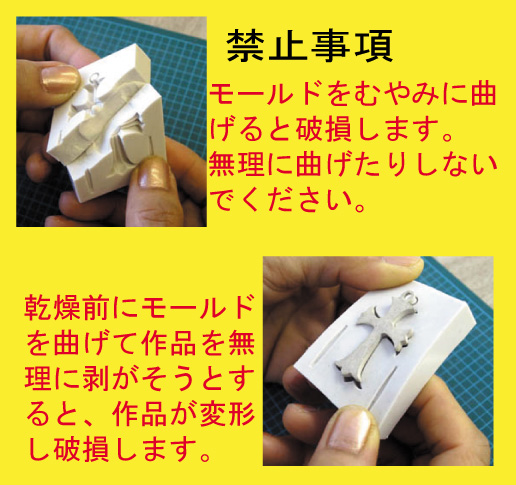

| 禁止事項 |  | <モールド使用上の禁止事項> 本モールド製品は破損等がなければ、何回でも同じ状態で使用することができます。破損などをしない正しい使い方をして長く使ってください。 モールドをむやみに曲げると破損することがあります。

無理に曲げたりしないでください。シリコンは型を維持するために輪ゴムのようには伸びません。 乾燥前にモールドを曲げて作品を無理に剥がそうとすると、作品が変形することがあります。 また、乾燥後にモールドを曲げて作品を無理に剥がそうとすると、作品が変形し破損することがあります。 |

| 9. |  | <クロスの粘土原型> 完全に乾燥が終わればクロスは自然にモールドから離れます。 モールドには銀粘土は絶対に接着しません。 離型シリコンを少し多めに塗布すれば、完全に乾燥していなくてもモールドから離れます。 乾燥し終わる前に手順8でクロスが抜けたなら、粘土がきれいに入っているかチェックし、型に入りきらない場所があったたら、その部分に銀粘土を盛ってから手順6から手順8を繰り返してください。 |

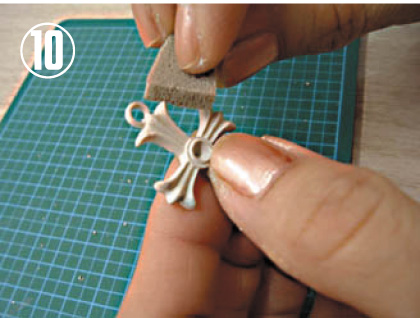

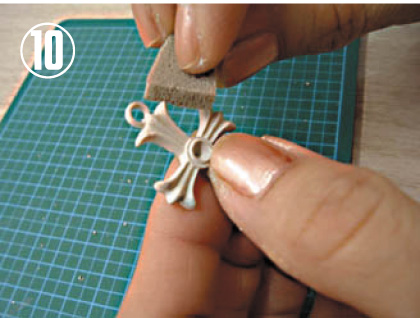

| 10. |  | <焼成前の磨き> 型からはみ出た背面の粘土を取り除き、表面を紙ヤスリやスポンジヤスリなどで磨いてください。

クロスのマルカン部分は非常に細いので折れないように気をつけて磨きましょう。 バリのような部分は彫刻刀などで削りとりましょう。 |

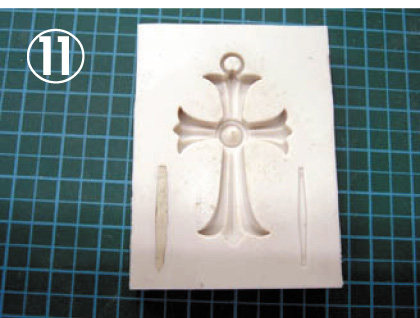

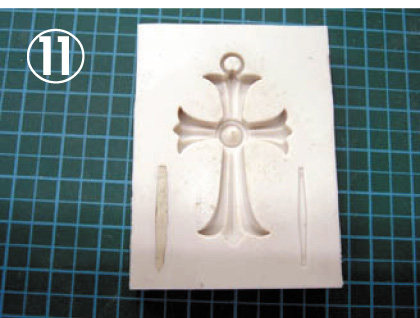

| 11. |  | <バチカンの作成> バチカンの下端まで隙間無く粘土を詰めていきます。 バチカンは幅の違う型が左右2種作られています。

好みの形状を選択します。向かって左はやや太め、左は細めでややテーパーがかかっています。好みのバチカン型を利用してください。通常の厚さでクロスが作られていれば、7gの銀粘土でバチカンを作っても更に少量の粘土が余る設計になっています。 《注意》

バチカンを別に用意している場合は、粘土によるバチカン作業11~16の手順はとばしても結構です。 |

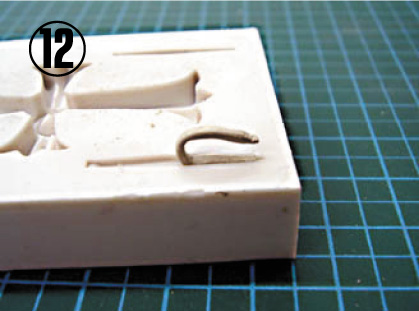

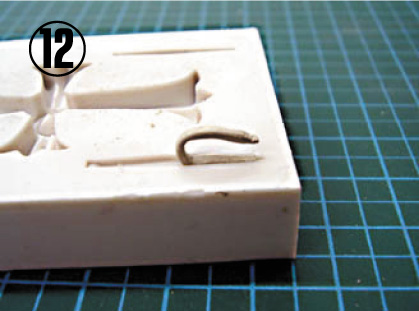

| 12.1 |  | <バチカンの形成> バチカン粘土の端をバチカンの形状に少し起こして丸めます。

少し堅くなって半乾きの状態になるまで待ちますが、完全に乾燥させてはいけません。

モールドにはバチカン型がクロスの両側に2種あります。

どちらか気に入る方の型を利用してください。

|

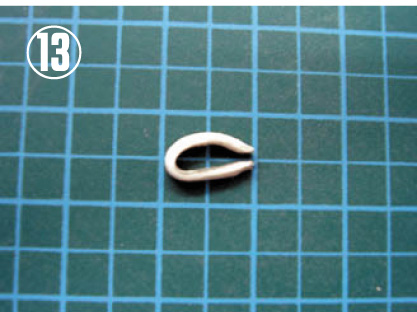

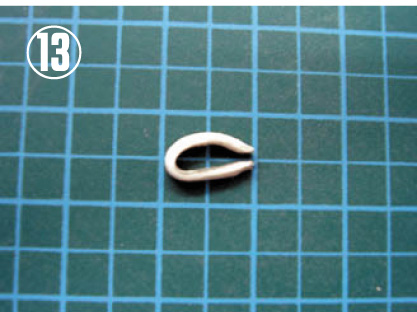

| 1 3. |  | バチカンが半乾きになって、形が崩れないようになったら、モールドからはずします。 《注意》 バチカンはあくまでも銀粘土が乾いていない状態で行います。 ふっくらと丸みを帯びたバチカンにしましょう。 もしも、曲がらない状態の時は少し水を付けてやると柔らかくなりますが、付けすぎないように木を付けましょう。 |

| 14. |  | 作成したバチカンを空き口からクロスのマルカン部分に通します。 市販のぺースト粘土が最適ですが、銀粘土の接着用として少量の銀粘土に1滴ほどの水を加えクリーム状にしたものでもかまいません。 |

水を入れ過ぎないでください 水を入れ過ぎないでください |

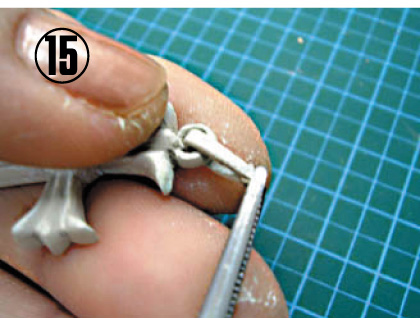

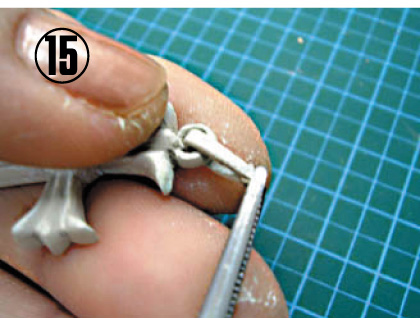

| 15. |  | <バチカンを閉じる> 次にペースト状の粘土または水をバチカンの空き口部分に塗ります。 ピンセットでバチカンの空き口の先端部分をつまんで、バチカンを丸く閉じて接着します。 《注意》 バチカンを丸く閉じるとき、バチカンそのものをつぶさないように気を付けて下さい。

あくまでも先端のみをつまんでバチカンを閉じます。 |

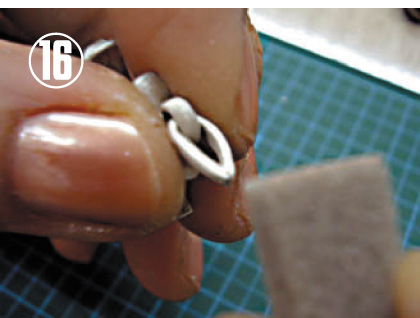

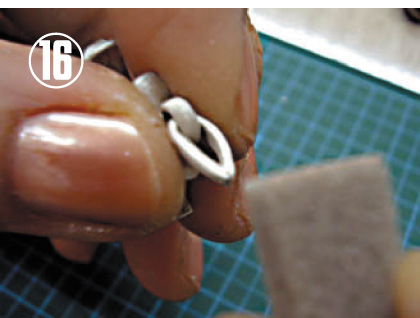

| 16. |  | <バチカンの完成> バチカンが乾燥したら接着部分をスポンジヤスリ等できれいに仕上げます。

紙ヤスリでもかまいません。でこぼこを取り去りましょう。

これでバチカン付きのユリクロスのベースが完成したことになります。 |

| 17. |  | <合成石のセッティング> クロスの石枠部分に石をセットします。このとき石の上面が傾かないように気をつけて設置してください。 クロスの石枠は、合成石をただ石枠に真っ直ぐ載せるだけで良いです。 石枠の内側に少量の水を付けてから合成石をセットすると、石があまり動かず設定は楽にはなりますが、汚れの原因となる場合があります。

|

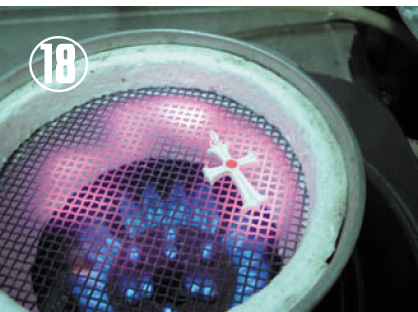

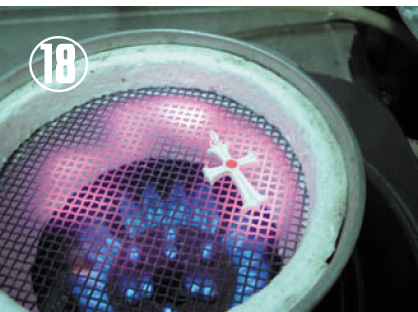

| 18. |  | <焼成の実行> 石の入ったクロスを焼成します。 火の強さは真っ白くなった作品が暗闇でやや赤みを帯びるくらいが最良です。 温度は高く長時間焼成した方が輝きもよく硬く仕上がりますが、高すぎると作品自体が溶けてしまいます。 ◎ガスコンロなら中火~強火の間くらいの火で7分位焼成を続け、その後作品を冷やします。 ◎PMCのシルバーポットの場合はポット内の火が消えるのを待ちましょう。 |

| 19. |  | <作品を磨く> 焼き上がった作品が冷えてからステンレスブラシで磨いた後、スポンジヤスリの目を粗いものから細かいものに変えながら磨き込みます。 ステンレスブラシで磨きはゴシゴシと行ってもかまいません。 ステンレスブラシが合成石にあたっても傷にはなりませんが、なるべく合成石に当たらないように注意しましょう。 |

| 20. |  | <磨きヘラで仕上げ> 磨きヘラ(釘やステンレスのナイフなどでも代用できます)の腹部を用いてクロスを鏡面に仕上げていきます。 ヘラの先端で磨きあがったクロスの鏡面に傷を付けないように気をつけて行ってください。

力を入れなくともこすっていれば、クロスの表面が鏡面(輝いた面)が現れます。

|

| 完成 |  | <クロスの完成です> クロス全体を磨きあげたら、いよいよラウンドクロスの完成です。 お疲れさまでした。

末永く愛用してください。 シルバーは長く使用しないでいると磨いた鏡面が黄色くなってきますが、その場合はシルバークロスなどで表面をふけば直ぐに元に戻ります。 シルバーアクセサリを綺麗に使うコツはできるかぎり多く身につけることです。 |

水を入れ過ぎないでください

水を入れ過ぎないでください