商品カテゴリ一覧

|

ショッピングカート

カートは空です。

|

ホーム |

クローバトップ作り方

|

《モールドを使ったクローバトップの作り方》

合成石を使用した作品創りは様々なバリエーションがあり素敵ですが、石枠を製作することは非常に大変です。そこで、銀粘土用シリコンモールド 『石留用型枠 ハート(小)4-7 U1』(株)ユニコフ製を用いた5mmハート石の入ったクローバトップを作っていきましょう。 このモールドは実用新案を取得したもので、作成した石枠に合成石を設置したまま焼成すれば石留めが完成する優れモノです。

作業を始めるにあたって、銀粘土はPMC3、アートクレイシルバーどちらを使用してもかまいませんが必ず以下のものをご用意下さい。

1.銀粘土スターターキット又は同等の材料

○焼成用具(焼成窯、ガスコンロ焼成など種類は問いませんが必須です)

○銀粘土7g(PMC3、アートクレイシルバーどちらでもかまいませんが必須です)

○石留用型枠モールド ハート(小)4-7 U1(必須です)

○5mmハート合成石(今回は必須ですが他に銀粘土のみで作る方法も有ります)

(以下は必須ではありませんが有ると便利なものです)

○シリコンスプレー

○作業用プレート

○シルバーコロ

○シルバーペースト(銀粘土でも代用可)

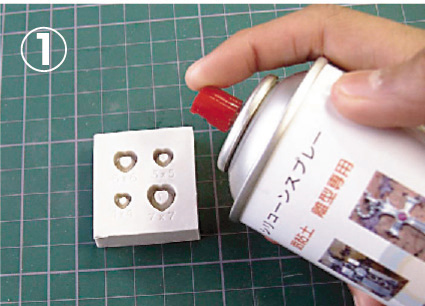

1. |  | <離型材の塗布> オイルの場合は少し多めに塗布してください。離型シリコンスプレーの場合はシュッと軽くひと吹きです。当店の銀粘土モールド(型)は銀粘土が半乾燥すれば自然に型から離れます。 シリコンスプレー(銀粘土用を推奨します ユニコフ製1470円など)の方が、作品の表面仕上げが綺麗です。 左の図をクリックすると他の石枠モールドの情報がみれます |

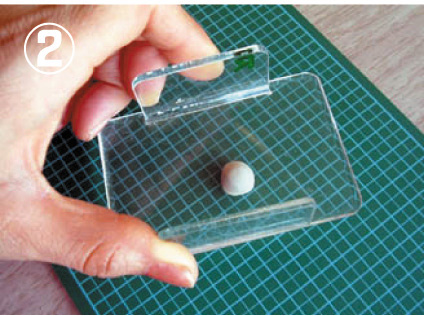

| 2. |  | PMC3、アートクレイシルバーのいずれかの銀粘土を製品の袋から取り出してシルバーコロ等で転がして皺をなくします。この作業は親指と人差し指で行ってもよいですが、捏ねるのではなく圧力をかけて丸めるという感じです。

|

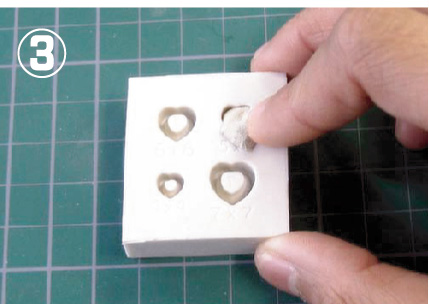

| 3. |  | 《ハート・フクリン石枠作り》 銀粘土にしわができないようにまっすぐモールドに詰めこんでいきます。 はじめは石枠の底面を付けずに、穴あきになるようにして空気を抜きながら詰めていくと綺麗に入ります。また、石枠の中心部分を開けて空気を抜くようにしても良いです |

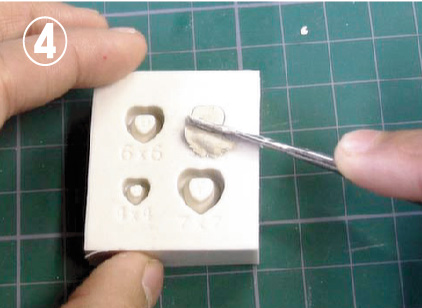

| 4. |  | <石枠に銀粘土詰め> やや多めに粘土を詰めた方がモールドに銀粘土を詰めやすいですが、最後は必ず余分な粘土をとって整形しましょう。 |

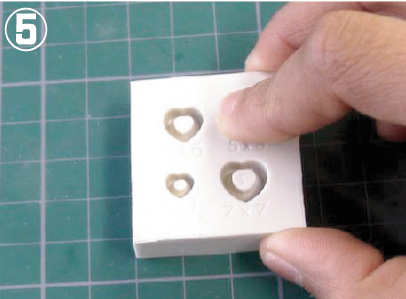

| 5. |  | <石枠の裏面修正> 詰め終わったら石枠の銀粘土の裏面を指又はシルバーコロ等で押し圧力をかけて平らに仕上げます。モールドと銀粘土の間に空気が入ると石枠が綺麗にできません。このような場合は石枠の底面(作成中は上面の中心部)に小さな穴をあけて空気抜きをしましょう。その後、底面をつけるならその穴を塞いでおきます。 |

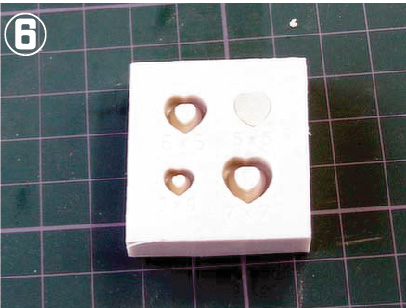

| 6. |  | <フクリン石枠の乾燥> そのまま数時間おいて自然乾燥させます。自然乾燥が変形などが生じないもっとも良い方法です。 乾燥を急ぐ場合はドライヤで乾燥させますが、若干外側に反ることがあります。

|

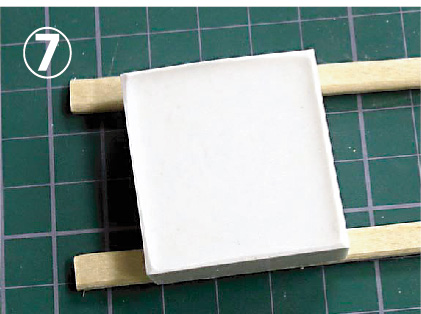

| 7. |  | 《フクリン石枠の型抜き》 完全に乾燥が終わればクロスは自然にモールドから離れます。

|

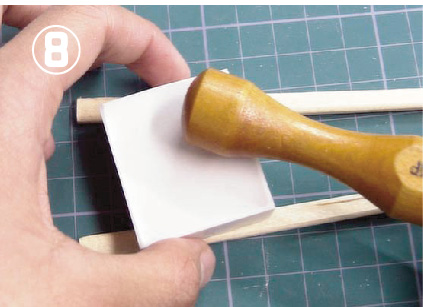

| 8. |  | <石枠の型抜きの仕方> 型から抜く場合は、割り箸を2本下にしてモールドを逆さまにして後ろから棒などで軽く叩きます。 |

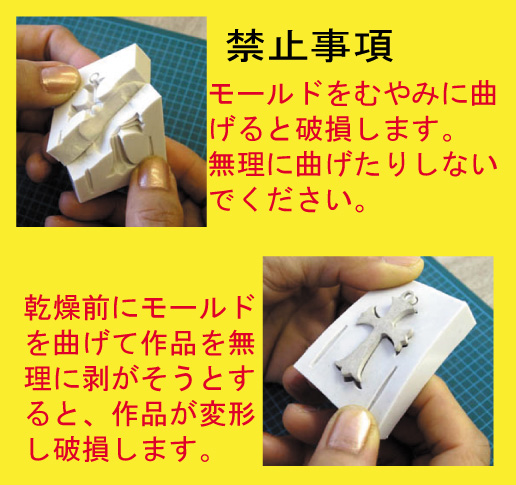

| 禁止事項 |  | 本製品は破損等がなければ、何回でも同じ状態で使用することができます。破損などをしない正しい使い方をして長く使ってください。 モールドをむやみに曲げると破損することがあります。モールドは型の形状を維持するために適度な硬さを持っています。 乾燥前にモールドを曲げて作品を無理に剥がそうとすると、作品が変形することがあります。 また、乾燥後にモールドを曲げて作品を無理に剥がそうとすると、作品が変形し破損することがあります。 |

| 9. |  | <ハート・フクリン石枠の完成> 銀粘土の石枠を、前記1~8の手順を繰り返して、3個(三つ葉)又は4個(四つ葉)作りましょう。 《ちょっとしたコツ》 また、石枠も作りやすく粘土もやや少なくなります。当店の石枠は焼成後に側面が垂直になるように設計されています

|

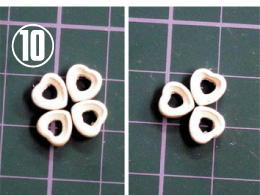

| 10. |  | 作品完成の形を決めます。いろいろなデザインを考えましょう。今回は四葉とミツバのクローバです。 |

銀粘土の接着用に少量の粘土に1滴ほどの水を加えクリーム状接着粘土を作っておきましょう | ||

| 11. |  | 《ハート・フクリン石枠の貼り付け》 ペースト銀粘土又は手順10で作った接着用の銀粘土をハートフクリン枠の端に盛り付けます。 PMC3、アートクレイシルバー製品のペースト銀粘土を使用することが望ましいのですが、少量の場合は手順10の代用ペーストでもいいです。 接着用の銀粘土を付けたら直ぐに手順12へ進みます。 |

| 12. |  | 《四葉ハートクローバのデザイン》 銀粘土が乾燥する前に形を整えながらハート石枠をクローバー状に接着していきましょう。 形が決まったたら銀粘土が乾燥するまでそのままの状態で待ちましょう。 <ちょとしたコツ> 成型は両手の親指と人差し指でそれぞれハート石枠を2つずつ柔らかく左右から押さえながらゆっくり行うと綺麗に仕上がります |

| 13. |  | 《マルカンの作成》 ここは、作品の個性を演出するところでもあります。作例では枝と葉をイメージしています。 新しい銀粘土を少し取り出して、マルカンを作るために、ひも状に銀粘土をのばします。 完成後チェーンを通しのマルカン部になります。 やや太い方がマルカンの頭で、細い方は手順12で作ったクローバの下に入れて接着する事になります。 |

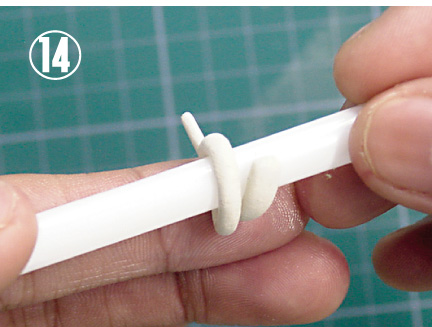

| 14. |  | 《クローバートップのマルカン完成》 手順13で作ったひもをストローなどの周りに巻き付けてマルカン部品を作ります。 このストローの部分(直径3~4mm)に完成後チェーンが通ることになります。 次にペースト状の粘土または水をマルカン部に塗ってから、クローバに接着します。 |

| 15. |  | 《クローバートップのベース完成》 マルカン部やクローバ部にお好みのデザインを施し乾燥させれば、クローバトップのベースが完成します。この例では葉っぱが付いていますがわかりますか。 《注意》 左の作品ではマルカンの頭の部分に葉っぱをつけてみましたが、この部分のデザインは個性の出るところですよね- クローバの周りも工夫してみてはいかがでしょうか。

|

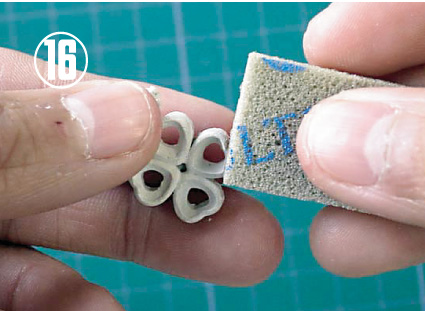

| 16. |  | 《クローバートップの修正・仕上げ》 トップ全体が乾燥したら接着部分をスポンジヤスリ等できれいに仕上げます。これでマルカン付きのクローバトップのベースが完成したことになります。 《ちょっとしたコツ》 焼成前にある程度表面を綺麗にしておくことがコツです。ただし、作品に力を入れすぎて割らないようにする事が大切です。(私もはじめの頃はよく割ったので...) |

17.

|  | 《合成石のセッティング方法》 石枠の内側にほんのり水を打ち石を設定しやすくします。 合成石の表面に銀粘土がついた場合は、きれいにふいておきます。 |

18.

| | 合成石のエッジ(カードルといいます)は0.5mmほど有りますから、その部分をピンセットでつかむようにすると簡単に石を扱えます。 合成石の色によって作品のイメージがかなり変化しますね。このあたりは好みの問題ですから、いろいろ変化を付けてみるといいです。私は作品例の様な色合いが好みですが、ものによっては透明色とのアンサンブルというのを作ることもあります。 |

19.

| | <合成石を石枠にセッティング> 石枠の形状と合成石の向きを合わせて、合成石を順次石枠にセットしていきます。作品はややアメジスト色が入っていますが分るでしょうか。

|

20.

| | クローバの石枠部分に石をセットします。このとき石の上面が傾かないように気をつけて設置してください。 合成石はクローバの石枠に真っ直ぐ載せるだけで結構です。 《ちょっと一言》 |

21.

| | 《銀粘土作品の焼成実行》 《独り言》 |

22.

| | 焼成自体にコツというものはあまりないですが、あえていうなら・・・ 始めちょろちょろ、中パッパですか-!? なんだかご飯炊きのようなんですが・・本当に要領は同じです。

|

| 23. | | 焼成によって合成石がフクリン石留めされます。これが当店姉妹会社(ユニコフ、実際には店長の私)が考案した実用新案なんですよぉ~。市場には当店のモールドをコピーした粗悪品が出回っています。ご注意ください。 《注意》 (豆知識)バインダとは純銀の粉を粘土状にするために1割ほど加えられた可燃性の素材のことで、銀粘土はこのパインダと水により粘土状になっています。 バインダは焼成の始めに燃えてしまい銀のみが鋳物の様に残って作品になります。 ですが、バインダの燃焼煙が合成石の曇りの原因にもなることがあります。このようなことのないように本説明のように石枠の底を抜いておくと良いのです。 |

| 24. | | 焼成の間に合成石がフクリン石枠に石留めされていきます。 石の入った作品の焼成を続けます。 ◎ガスコンロなら中火~強火の間くらいの火で7分位焼成を続け、その後作品を自然冷却します。 ◎PMCのシルバーポットの場合はポット内の火が消えるのを待ちましょう。 |

| 25. | | 中火で5分~10分くらい焼成している状況です。 《注意》 一般に短い時間焼成よりも高温で長く焼成したほうが作品の強度が増すようです。 |

| 26. | | 《焼成の完了》 焼成時間が過ぎたらガスを止め、作品を15分くらいそのまま冷やします。 白い作品が完成しました(白焼き状態)。この状態は作品の温度がわかりづらく、熱いときにさわるとやけどをします。また、合成石が割れることがあります。 <ちょとしたコツ> 本作品のように合成石が入ったものを水などに浸けて急激に冷やすと、合成石そのものが割れてしまいますので絶対やってはいけません。 |

| 27. | | 《クローバ作品の磨き上げ》 焼き上がった作品が冷えてからステンレスブラシで磨いた後、スポンジヤスリの目を粗いものから細かいものに変えながら磨き込みます。 ステンレスブラシが合成石にあたっても傷にはなりませんが、なるべく石に当たらないように注意しましょう。 ステンレスブラシで磨きはゴシゴシと行ってもかまいません。 |

| 28. | | 《クローバ作品のヘラ磨き》 細部を磨きへらで磨いていきます。 あまり力を入れずに表面を丁寧にこすっていくと、少しずつですが表面が銀色に輝きながらつるりとした面に整えられていくのを感じてください。

|

| 29. | | <ちょっと一言>

|

30. | | 《四つ葉クローバートップの完成》 クローバ全体を磨きあげたら、いよいよクローバトップの完成です。銀の色は美しいですね。プラチナのように青白く沈んでいませんよ。 お疲れさまでした。 シルバーは長く使用しないでいると磨いた鏡面が黄色くなってきますが、その場合はシルバークロスなどで表面をふけば直ぐに元に戻ります。 シルバーアクセサリを綺麗に使うコツはできるかぎり多く身につけることなんですよ。 使用回数が多いほど黒くなりにくいです。 |