商品カテゴリ一覧

|

ショッピングカート

カートは空です。

|

ホーム |

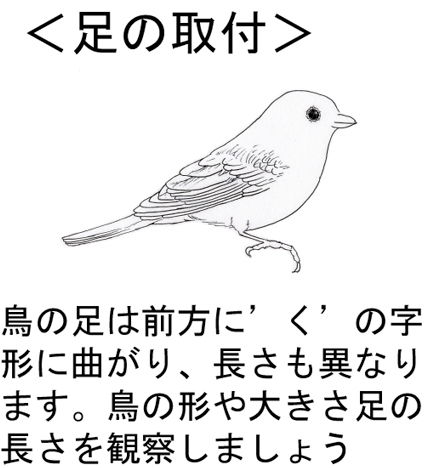

鳥足の作り方-カービング

|

<クレイカービング>-乾くと木になる粘土を使ったカービング

クレイカービングによる<小鳥の作り方>引き続き鳥の足の作り方について記述していきます。

ここで紹介する足の作り方は比較的易しい方法ですが、作り方によっては非常にリアルに作成することができるものです。

バードカービングでは、太めの銅線を用いて脚を製作し、エポキシパテなどで肉付けを行っていますが、ハンダ付けやヤスリがけなどを行わなければなりませんから、少し面倒なやり方です。

クレイカービングでは、脚の素材として真鍮線又は銅線を用いて作成します。真鍮線だけで作成することができるため、上級者だけでなく初心者の方にも優しい作り方ですが、とてもリアルで応用の利く作り方なので、是非マスターしてください。

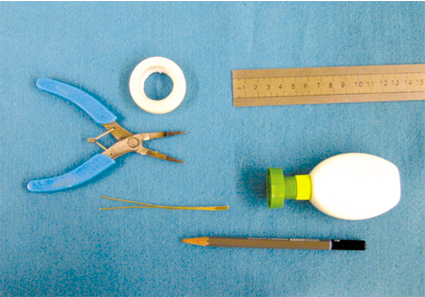

| <準備するもの> ●足用針金 長い針金 約10cm-2本 鳥の足を形成する針金です 短い針金 約 5cm-1本 支持用の針金です(キットの中に上記の針金が2セット入っています) |

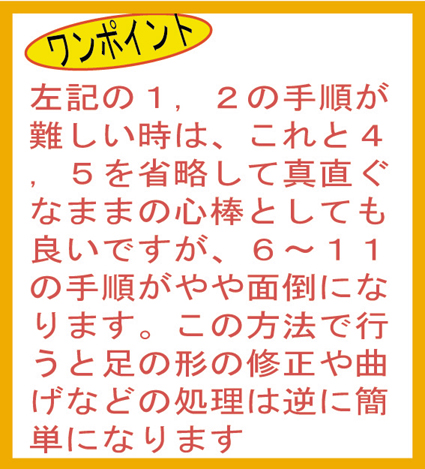

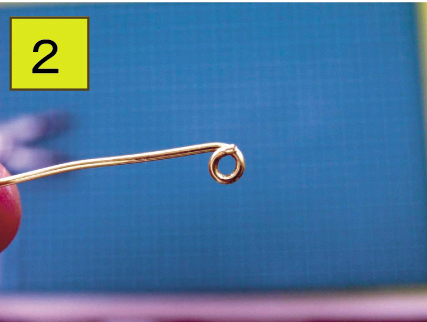

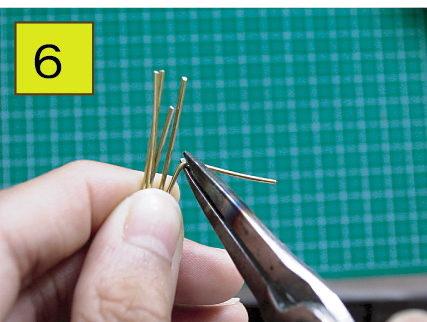

| <支持棒の作り方> ●プライヤの先端を使い、短い針金の片方を丸く曲げて輪を作っていきます。 ●クレイカービングキットでは1~5の行程は予め完了していますから、実作業はNo.6以降になります。 ●この作り方を覚えておくと様々な鳥の脚を作ることができるようになります。 |

| ●針金の輪は足の指になる針金がバラバラにならないように固定するために作っています。 また、この針金はできあがったフィギュアを展示するときの支持用の針金でもあります。 針金の下方は足からでていますから、支持が必要ない場合は、先端をカットしてください。 |

| ●針金の先端に直径2mm弱の輪を作ります(残りの2本の針金が通るくらい) これは脚の針金を支持するために作る輪です。 ●この針金そのものは小鳥の支持のためにあるもので、脚にはなりませんので注意してください。 |

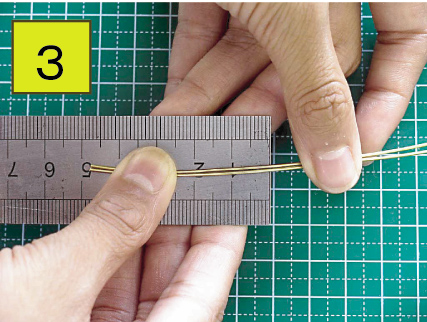

| ●2本の長い針金を、真ん中付近で定規の端などを利用して半分に折り曲げます。 鳥の4本の足になる針金です。 |

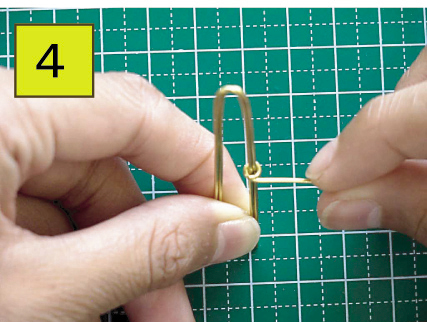

| ●No.2で作った心棒の輪の中に、No.3で曲げた針金を2本束ねて通します。

|

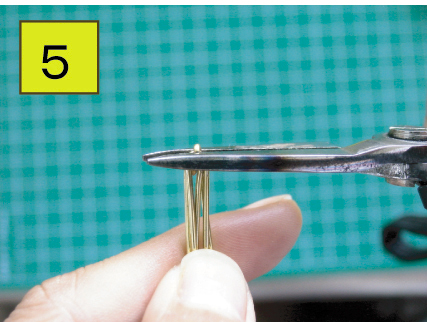

| ●No.2の心棒の輪と輪に通した針金を交互にプライヤで締め付けてつぶします。

|

| <足をつくります> ●鳥の足の指の部分を前側(外側)にほぼ直角に曲げます。 四本の内一番長い線を足の前後の長い指にして、反対側を後ろ指にするとよいです ●同じ足の線で前指の中心と後ろ指を作ると収まりが良いです。 |

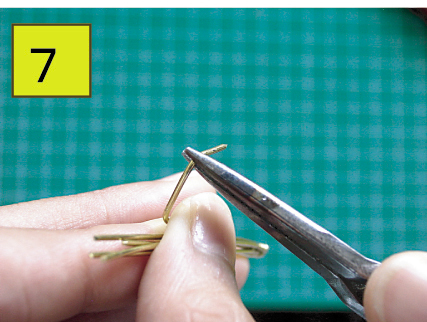

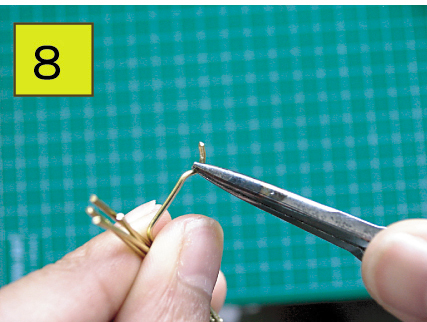

| <爪の部分を作り方> ●曲げた鳥足の先端から5~7mm程の位置で更に外側に曲げて爪を作ります。 ●鳥には脚の指の先端に比較的長く鋭い爪があります。 ●爪はフィギュアではリアルさを追求する場合には重要な要素ですが、本キットではこのような針金で作ります。 ●いろいろと応用の利くやり方ですから、ぜひ覚えましょう。 |

| <足の指の製作> ●爪(針金)の先端をつまんで、7. とは反対方向に丸く曲げ返して爪を作ります。 ●バードカービングではもっと太い銅線を用いて作ったりしますが、本キットと同様な作り方もあります。 ●本キットではハンダ付けなどをおこなわないで鳥の脚を作っていきます。 |

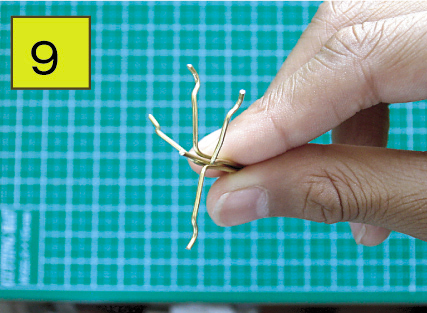

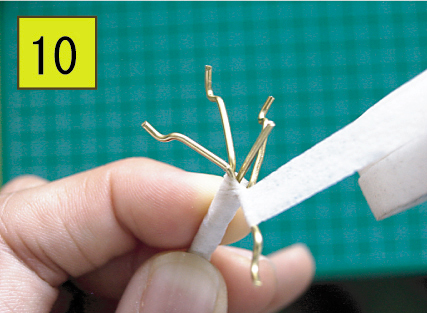

| <足の形状完成> ●6~8の手順を更に3回繰り返し、足の前の指3本、後ろ指1本を作れば完了です。 ●かく指の長さは鳥によって異なりますがスズメ目の小鳥は大方似た形をしていますね。 ●足の肉づけにはテープを使用しますが、このテープは傷包帯用の不織布テープが良いです |

| <脚の肉付けと足の固定> ●足の根本から順次指先に向かってテープを直前巻いたところに対して半重なりになるように巻いていきます。 ●テープは5mm位の細い方が巻きやすいです。10mm幅のテープならば、真ん中で2分にカッターで切れ目を入れカットして使えば鳥の足の鱗状も表現できます。(左図を参照) ●バードカービングではエポキシパテなどを用いて肉付けをしたりしますが、この方法が最も簡単で比較的綺麗に仕上がります。 |

| <脚の完成> ●足の指先まで全てテープを巻き終えれば鳥足が完成します。爪部分は巻きません。 ●脚の形や長さは鳥の種別によって異なりますので、図鑑等で調べてみるのもおもしろいです。足は前3本、後ろ1本となります。 ●カワセミ、ヤマセミ、アカショウビンなどは前足の内側の2本がくっついたような足型をしてますね。 |

| <脚の取り付け穴> ●足の取付穴(4~5mm)を開けます (キットでは予め穴を開けてあります) 作成した脚の太さよりも大きな穴が必要です。 ●鳥により位置は少しずつ異なります。また、穴は鳥の脚を固定するためにも必ず必要です。 |

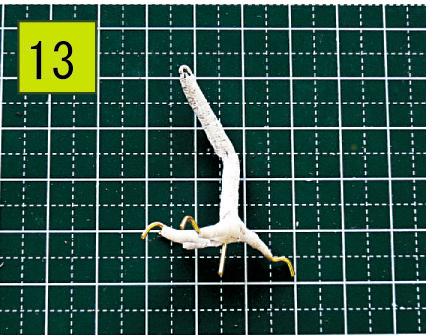

| ●鳥の脚は’く’の字型に曲がっています。 No.13の写真を参考にしてください。 また、足から胴体までの長さも鳥によってことなります。 前側(足が3本の方)に’く’の字のように曲がってします。ですから、脚の取り付け穴もやや前方に向かって開いています。 そのようにしないと取り付けた脚が小鳥の身体とマッチしませんので注意してください。 |

| <脚の形状> ●鳥足の下から15~18mmの(鳥種で異なる)位置で前方に折り曲げます。 作成する鳥によって脚の長さを変えてください。カワセミ、ヤマセミなどは比較的短くても良いですが、セキレイは非常に長いです |

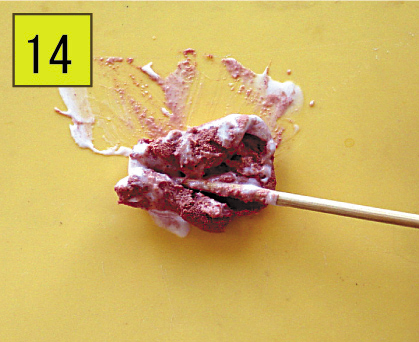

| <接着粘土を作る> ●カービングクレイ(粘土)に木工ボンドを少々混ぜてから、よく練り込みます。 ●入れすぎると柔らかくなり過ぎて扱いにくくなりますので、カービングクレイがほんの少し柔らかくなる程度で良いです。 ●脚と胴体の接着はカービングクレイのみでも良いのですが、木工ボンドを混ぜると乾燥したときにより堅くなります。 |

| <脚の接着> ●取付穴にNo.14の接着粘土 を つま楊枝などでつめます ●そのあとで脚を取り付け穴にさしこみます ●脚が入ったら脚の周りを整形します |

| <脚の完成> ●両方の足が取付け終わり、粘土が完全に乾燥したら足の完成です |